|

Aimé BARRAUD (1903-1969) Peintre neuchâtelois

Aimé Barraud, né à La Chaux-de-Fonds le 14 mars 1902 et mort à Neuchâtel le 14 février 1954, est un peintre suisse représentant de la Nouvelle Objectivité. Aimé Barraud est le cinquième enfant d'une famille de 7, dont une seule fille, Bluette, née en 1901. Ses frères Charles, François et Aurèle deviendront peintre, comme lui, alors que Jean et John se tourneront vers d'autres métiers. Leur père, John Barraud, est graveur pour l'industrie horlogère. Avec ses trois frères, Aimé Barraud suit les cours du soir de dessin de l'École d'arts appliqués de La Chaux-de-Fonds, sous la direction du professeur William Stauffer. En 1916, après avoir terminé l'école obligatoire, il s'engage comme garçon à tout faire dans un magasin de La Chaux-de-Fonds. Là, il aide à la décoration des vitrines, puis continue le travail seul, jusqu'à travailler également pour d'autres commerçants. En 1922, il part pour Reims avec son frère François, où les deux frères travaillent comme peintre en bâtiment. Ils continuent à dessiner dans la nouvellement créée académie de dessins du Musée des beaux-arts de Reims. Ils ont ainsi l'occasion de voir des œuvres d'art ancien, en particulier les statues de la cathédrale, mutilées par la guerre, et les tapisseries médiévales, alors tendues dans la cathédrale pour cacher les trous d'obus.

Reims - gravure d'Aimé Barraud (1923) En 1924 ils déménagent à Paris, où ils continuent de travailler la journée et de dessiner d'après modèle le soir, en particulier au Louvre. Aimé restera sept ans à Paris, Il fréquente les artistes de Montmartre et expose régulièrement. Son premier succès date de 1926 et d'une exposition avec son frère Aurèle à la galerie Fabre. Grâce aux ventes de cette exposition, Aimé peut louer un atelier Faubourg Poissonnière. En 1929, L'État français lui achète un tableau, Étude de poires, qui sera exposée au Jeu de Paume. À Paris, il rencontre également Simone Husson, sa future femme. Ils se marient en 1931. Sa peinture ne leur suffit pas pour vivre : Aimé exerce également une activité de restaurateur d'antiquité et de décorateur de plateaux. Il expose à la Société nationale des beaux-arts dès 1928 et au Salon des indépendants deux toiles : La Belle histoire et Temps gris et se fait remarquer au Salon des artistes français de 1929 avec sa toile Homme au chapeau. En 1930, Aimé Barraud expose à La Chaux-de-Fonds. Cette exposition a un grand succès et toutes ses toiles sont vendues. Il signe également un contrat avec Max Moos, marchand genevois qui a également signé son frère François. Aimé Barraud retourne en France, mais la crise économique l'oblige à s'établir dans les environs de Genève, afin de travailler pour Max Moos. Il profite également de cette période pour voyager en Europe et en URSS.

En 1938, Aimé Barraud et sa famille emménagent à Neuchâtel, où ils resteront jusqu'à la fin de leur vie. Aimé expose en compagnie de ses frères, notamment au Musée Arlaud de Lausanne en 1939, au Kunsthaus de Zürich en 1940 et au Musée Rath, à Genève, en 1946. En 1950, les quatre frères exposent à la galerie Bernheim, à Paris. En 1951, le Musée cantonal des beaux-arts du Valais achète son Autoportrait au grand col. Son œuvre peint consiste en plusieurs centaines de tableaux. Aimé Barraud a abordé de nombreux sujets, dont la figure humaine et surtout la nature morte, qui compose les deux-tiers de sa production neuchâteloise. Son talent de dessinateur transparait dans ses eaux-fortes.

LA CHAUX-DE-FONDS I Musée des Beaux-Arts Une affaire de famille Ces quatre artistes peintres, Charles (1897-1997), François (1899-1934), Aimé (1929-1954) et Aurèle Barraud (1903-1969) occupent une place singulière dans la peinture du début du 20e siècle. Descendants d'une famille d'artisans graveurs de La Chaux-de-Fonds, les frères Barraud ont subvenu à leurs besoins grâce à leur art dès l'adolescence. En 1922, ils partent travailler à Reims, puis à Paris. Ils reviennent en Suisse en 1930, à l'exception d'Aimé Barraud, qui s'installera en Haute-Savoie. L'oeuvre de François Barraud (1899-1934), promue par la Galerie Moos de Genève, retiendra l'attention des critiques et des marchands dès les années trente. Sa peinture d'une grande pureté linéaire, profondément mélancolique, est centrée sur la relation intime entre le peintre et son modèle. Les oeuvres d'Aimé Barraud et d'Aurèle Barraud sont de la même veine réaliste que celles de François. Elles reflètent le courant de la «Neue Sachlichkeits (Nouvelle Objectivité) en vogue au début du 20e siècle. L'époque contemporaine a retenu d'Aurèle Barraud surtout l'oeuvre gravée. L'aîné de la famille, Charles Barraud se distingue quant à lui nettement de ses frères. Sa touche nacrée recèle une densité cézanienne.

Les 4 frères Barraud Le nom de Barraud évoque quelque chose. Certains ont peut-être de la peine à le situer, à lui donner un visage, mais si on précise un peu en l'accompagnant d'un commentaire sur la peinture, il évoque immédiatement une famille prestigieuse. Les quatre frères Barraud, François, Aimé, Charles, Aurèle sont à eux tous, un véritable prodige. Possédés par le démon de la peinture, ils n'ont reculé devant rien pour satisfaire leurs aspirations. Féconds, imaginatifs, personnels, ils ont porté leur réputation bien au-delà des frontières suisses. Enfants de La Chaux-de-Fonds, ils ont voyagé, pas toujours pour leur plaisir mais pour répondre à de dures nécessités. On a pu et on peut discuter leurs conceptions artistiques bien qu'ils aient su faire preuve d'intégrité, sans jamais céder aux modes et techniques à succès facile, mais on ne pourra jamais nier leur talent. Il serait prématuré d'affirmer qu'ils ont marqué leur époque, mais l'ampleur et l'importance de leurs productions respectives permettent de les classer parmi les grands peintres de la première moitié du siècle. Malgré les distances qui les ont souvent séparés, malgré la variété de leurs sentiments picturaux, les frères Barraud ont toujours été liés par des éléments indissolubles, aussi fermes que le lien de leur nom lui-même, et dont les raisons plongent leurs racines dans les profondeurs de leur « race » d'artistes. Leur père, d'ascendance française, était un des meilleurs graveurs de la région ; leur mère, argovienne d'origine allemande était une maîtresse femme. Douée d'une grande énergie physique et morale, elle éleva dans la fermeté ses sept enfants. Les frères Barraud doivent tenir d'elle leur caractère bien trempé. Comment naquit le miracle des quatre frères peintres ? Prédestination sans doute ; mais tous s'accordent à dire que s'il en avait manqué un, les trois autres ne seraient pas devenus peintres. C'est Charles qui entra le premier dans la toute jeune école d'art, François, Aimé et Aurèle suivirent leur grand frère entre 1914 et 1915. Ils fréquentèrent ces cours sous la direction de W. Stauffer, encouragés et conseillés par Charles Humbert, Madeleine Woog, Léon Perrin. Ce milieu extrêmement riche dans lequel les quatres frères furent choyés, entourés, aidés, allait leur donner rapidement du métier. Si la chance n'a pas toujours été attachée à leurs pas, pendant cette période de leur jeunesse, elle fut leur hôte. Au chômage - ils travaillaient dans l'industrie ou le bâtiment - un conseiller communal les traita en artistes peintres et leur donna la possibilité de poursuivre leur art. Ils allèrent cependant, eux aussi, « à la route » et c'est à cette époque que François contracta la tuberculose. Quelques années plus tard, leur père mourut et en 1923, il leur fallut s'expatrier pour aller gagner leur vie plus durement encore. Emmenés par leur mère, ils partirent s'établir à Reims pour participer à l'effort de reconstruction d'après-guerre. Ce déracinement allait décider de leur avenir. Il eut pour effet bénéfique de les plonger dans une atmosphère gothique qui les marqua très fort mais à partir de ce moment là aussi, ils se séparèrent pour vivre chacun leur propre aventure artistique.

Charles Barraud (1897-1997) Né en 1897, Charles Barraud est l'aîné de la famille. Ame ardente, il est constamment à la recherche de sa perfection. Sensible avant tout au pouvoir des couleurs, il ne se résout pas facilement considérer à son travail comme achevé. Il veut atteindre la vérité. Il est hanté par cette fidélité qu'il croit ne pas arriver à saisir; il veut fixer le détail qui dans son esprit marquera d'absolu son ouvrage. Charles aime l'exubérance de la nature, et il a de la peine à s'arracher à cette Provence qui reflète si bien ses aspirations artistiques par la subtilité l'abondance de ses couleurs. Il a exposé à Paris, avec ses frères, à La Chaux-de-Fonds avec Aurèle, il a participé à toutes les rétrospectives de sa prodigieuse famille, et on oublie qu'il est l'aîné. Sa constante inquiétude l'a amené à se renouveler souvent, à trouver de nouvelles manières. Différent des autres, il est cependant resté de la famille. Il en a la finesse, la précision et l'amour invétéré de travail bien fait, l'honnêteté. Charles Barraud travaille à Cortaillod, dans un ancien atelier d'horlogerie, longue galerie vitrée dans une vieille maison. C'est au milieu de ce vignoble que cet homme à la précision du graveur redécouvre continuellement l'opulence de la nature.

François Barraud (1899-1934) Sa mort prématurée a contribué à auréoler son souvenir d'une vapeur éthérée, de sainteté, le dénuant de sa e virilité » pour sublimer la légèreté de sa vision, et son mysticisme. Non, François Barraud imprégnait de noblesse ses œuvres, et la miêvrerie en était ab- sente. Chétif, il l'a été physiquement, à cause de sa maladie, mais ce n'est pas elle qui a donné à ses œuvres la finesse dont il savait les inonder. Elle était l'expression la plus pure de sa personnalité. Né en 1899, la courte vie de François Barraud fut assombrie par cette terrible tuberculose. Epousant une jeune Française, il se « réfugia » aux Entre-deux-Monts. Individualiste, il ne se souciait guère des courants de la peinture contemporaine. Les grands noms ne l'impressionnaient pas; toujours, il a su rester fidèle à lui-même. Cet état d'esprit n'est peut-être pas étranger aux difficultés financières qu'il rencontra, malgré ses expositions nombreuses, à l'étranger et en Suisse. Vers la fin de sa vie cependant, un Genevois, propriétaire d'une galerie, M. Moos, s'intéressant à sa peinture, décida de le lancer et mit le peintre au bénéfice d'une con-vention lut rendant la vie moins dure, financièrement en tout cas. Décédé en 1935, il a laissé dans sa peinture, le tracé d'une sensibilité profonde et inquiète. Les visages, les traits sont effilés, ils marquent une jeunesse vibrante, piquée parfois d'une touche de mélancolique résignation.

Aimé Barraud (1902-1954) Aimé Barraud était un homme « solide », régulier. Il appartenait à cette catégorie d'humains qui ne se posent pas de questions inutiles, qui jugent la vie simplement, sans la compliquer de raisonnements vides. Son solide bon sens était sa force première. Il n'expliquait pas sa peinture par de vastes métaphores ou d'amphigouriques périodes. Pour lui (pour ses admirateurs également d'ailleurs) elle était linéaire, comme tous les travaux de l'homme. Il a bâti son œuvre comme un menuisier cons- truit une charpente, tra- vaillant avec une régularité mathématique, selon un horaire immuable. Sa peinture est toute entière à son image, saine, sans savantes recherches. Son souci de l'exactitude en a toujours fait un admirateur et un observateur de la nature à l'affût du détail. Il considérait que l'artiste avait juste assez de l'objet concret pour exprimer ses sentiments et émotions. La notion d'abstrait lui était étrangère, incompréhensible. Il a passé sa vie à fixer la nature dans ce qu'elle a de plus beau, à la rendre aussi fidelement qu'il la voyait et la concevait. A sa mort en 1954, il était né en 1902, ses amis ont dit de lui : « Il a peint avec passion, avec une rigueur, un amour de la vérité, une application de miniaturiste qui étaient sa noblesse à lui. » Comme ses frères, il aura su rester de glace devant ceux qui ont voulu faire de la peinture une industrie à la merci des modes et des (mauvais) goûts. Il avait vécu en France, Reims, Paris, Annemasse, à Genève et enfin à Neuchâtel où il est mort.

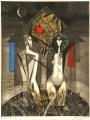

Aurèle Barraud (1903-1969) Cadet de la famille, Aurèle Barraud en est le volcan. Son naturel bouillant en fait un homme « sur la brèche ». Il est aussi le plus vagabond de la famille, le plus bohème, le plus sentimental. Né en 1903, il s'expatrie avec sa famille, après la guerre 14-18, à Reims. Là, manœuvre dans le bâtiment, il lance avec l'aide de ses frères et le soutien de la municipalité une Ecole des Beaux-Arts. Mats une seconde fois, les conditions de travail l'obligent à repartir. C'est alors qu'il s'installe à Paris. Travaillant 60 heures par semaine, il réussit à peindre et à exposer, d'abord à Montmartre et Montparnasse puis, plus tard, en 1930 à la Galerie Charpentier. Il se fait connaître et ses expositions se multiplient, Paris encore, Genève, Berne, Bâle, Moscou, Léningrad, Bruxelles, Sofia, Messine. Il s'est entre-temps fixé à Genève, en 1940. Peintre et graveur, Aurèle Barraud est un « humaniste ». A travers toute son oeuvre se reflète sa vision idéaliste de l'univers. Elle est imprégnée du « monde meilleur » qu'il a cherché maintes fois à sublimer stigmatisant d'autre part, les aspects négatifs de la société et de ses « forces mauvaises ». Aurèle, attaché aux caractéristiques de sa famille, a l'amour du travail bien fait, de la fidélité. Il a le respect de tout ce qu'il touche et fait. Il a une force saine, parfois naïve, mais d'une naïveté non feinte, spontanée et touchante. Dans un portrait, il ne s'apitoie, il tente de saisir dans un instant de vérité, l'ambiance, la pulsation, parfois douloureuse d'un visage, d'une main, d'une attitude. Lorsqu'on se penche sur cette tribu de peintres, « Les Barraud », même si on les évoque très brièvement, on est troublé par leurs extraordinaires destins, presque parallèles, avec de temps à autre un pont pour les réunir. Ces ponts sous forme d'expositions ont toujours dérouté le visiteur. Il a, lors de ces expositions collectives, l'occasion de juger des œuvres, des techniques différentes, des résultats divers, mais toujours il sent, sous ces différences, souvent inconsciemment comme un vague sentiment, des affinités, des liens, ceux-là même qui ont été et restent et font l'unité fondamentale de la tribu des Barraud. P. Kramer, L'Impartial, vendredi 1er novembre 1963.

|